感动

1982年暑期刚过,经过一个长假返校的考古专业的同学们,在宿舍里海阔天空地聊着各自见闻,改革开放后各地日新月异的变化。而我可能更为兴奋,因为我的暑期农村调查报告得到了当地政府的肯定。老师告诉我,他们给历史系写了表扬信,这可是一个不小的成绩,我高兴得几乎彻夜未眠。

以此为由头,系里通讯员给校报写了篇报道,不久在第二版发表了,这是我的名字第一次以铅字的形式出现。报纸散发着阵阵墨香,铅字显得生动异常,“李占扬”三个字印出来,竟然这么好看,简直妙不可言!

虚荣心是我的弱点,但心理学上有一个观点,适度的虚荣是人走向成功之不竭的动力和源泉,若虚荣心上升到了荣誉感、成就感、责任感,融到骨髓深处并伴随终生,这样的人是极其“可怕”的。

刊有我事迹的校报当天展放在文史楼东路南侧的读报栏里,那一排报栏还有中央的、省里的主要报纸,供师生阅览。

我在小树林的台凳中找个位置坐下,打开一本闲书。金色的阳光洒满林间的小路,这里可斜视读报栏那边,我要看看是否有人关注到这篇小文章。

大约下午5点钟,不少学生走出文史楼,他们下课后来看报,和以往不同的是,他们好像发现了什么重要新闻,还争论起来。

天色将晚,众人散去,我若无其事地向报栏走去。

校报旁是《中国青年报》,有一篇署名王蒙《不要拥挤在文学的小道上》的文章,才明白原来是这篇文章引起了大家的兴致。

正是文学热潮风靡全国的年月,唱着“再过二十年,我们来相会”的人中,有众多的文学青年,当然我也忝列其中。

我来自豫东农村,在山大学习考古,是时已参观过78级的考古工地,看到师兄们在探方里灰头土脸地挖土,挖那些破得不能再破的陶器。自问,这就是我们的未来吗?刚出黄土地又要回到乡下去,这是不是有病啊!?

再不去想它啦!我先后借来校图书馆几乎所有的中外文学名著、画集书帖,如饥似渴地攻读研习,以排解心中郁闷,并勾画我的未来之路。

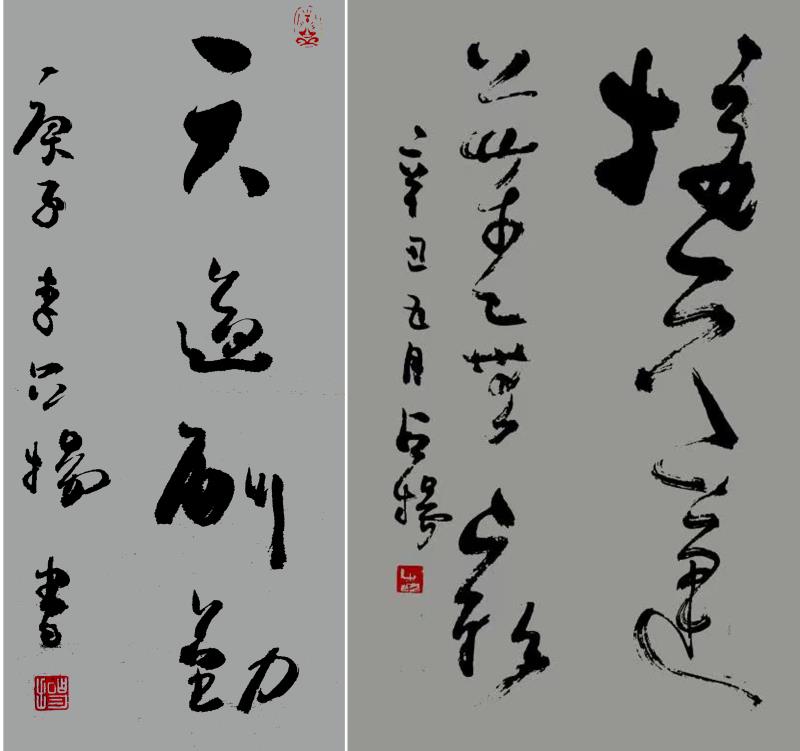

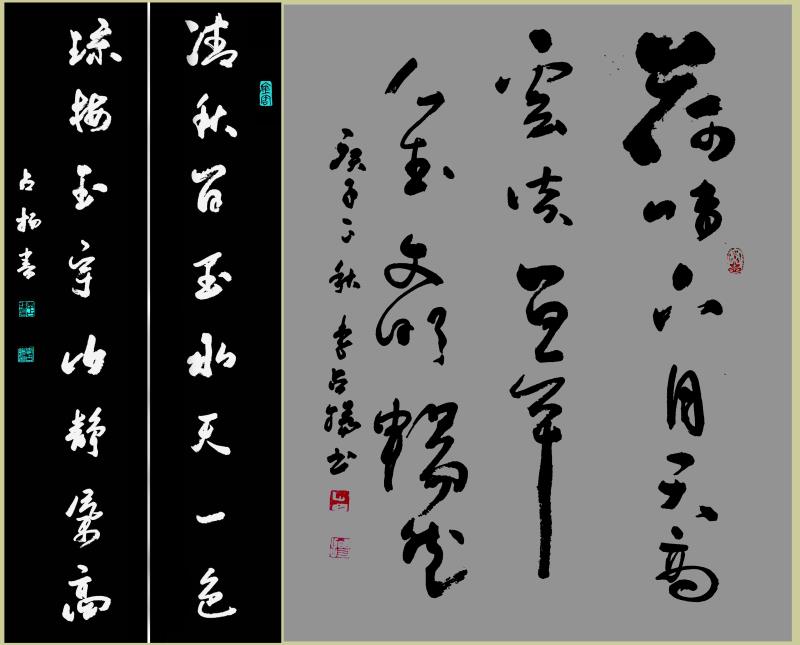

如今,我早已是中国作家协会河南分会的作家,出版了长篇科幻小说《狼梦》等数部畅销书籍,诗作荣获全国一等奖。在书法方面也略有成就,国内外许多机构和个人收藏了我的作品,时有好评。

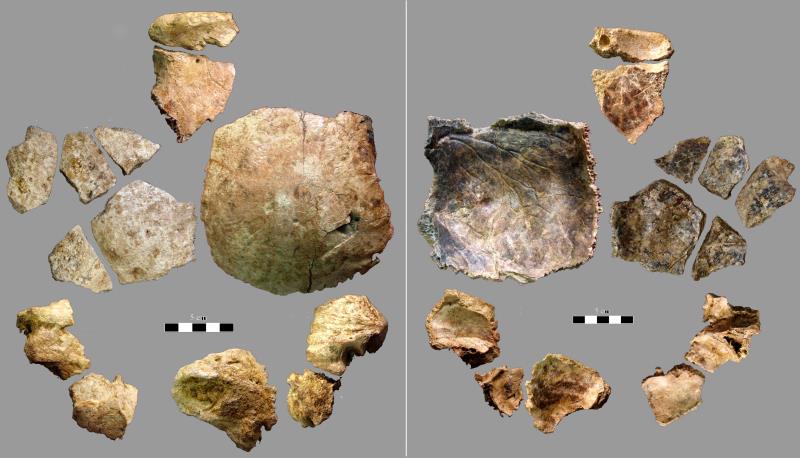

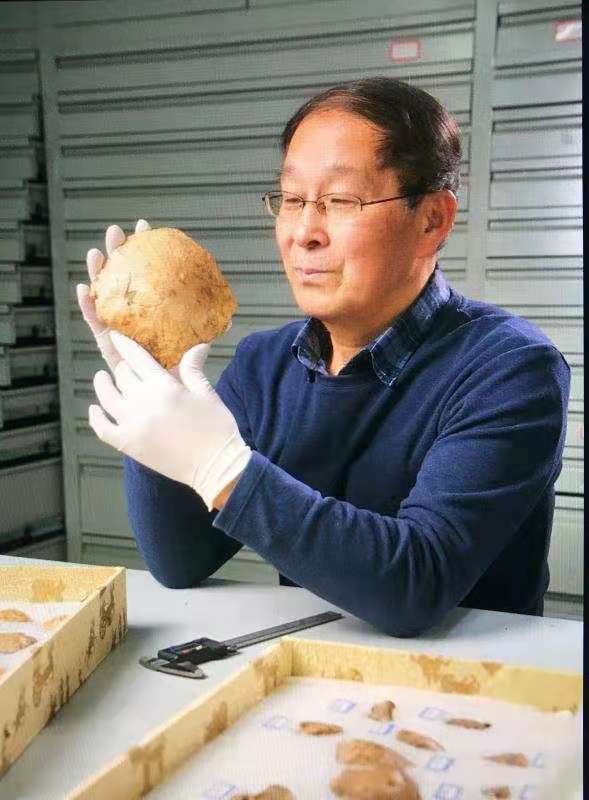

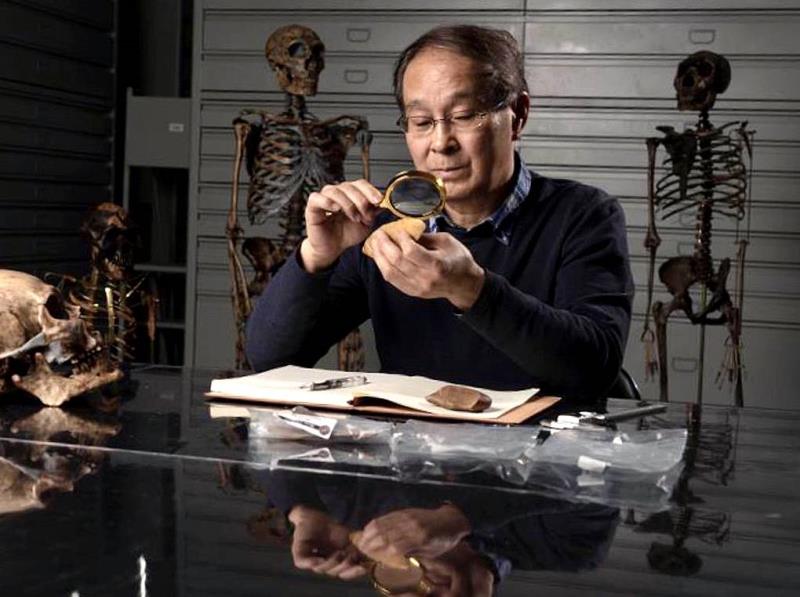

多年以后,我望着亲手发现的“许昌人”头骨化石,重温经历过的日日夜夜,渐渐地进入了仙境,仿佛又回到当年小树林那个金色的午后。“感谢我的命运,”我絮絮低语,“也许这个世界对我太好了。”

当媒体大肆宣传我的文学和书法的时候,却被网友盯上了。网友质疑道:“弱弱问一句,这个李占扬,不是不务正业吗?”接着就有网友反击:“这人主持发掘南阳西峡恐龙蛋,指导发掘曹操墓,发现‘许昌人’,领导国际研究团队,还是中国第一支到东非大裂谷探索现代人起源的考古队长”——关心我的网友竟也如此可爱!

……

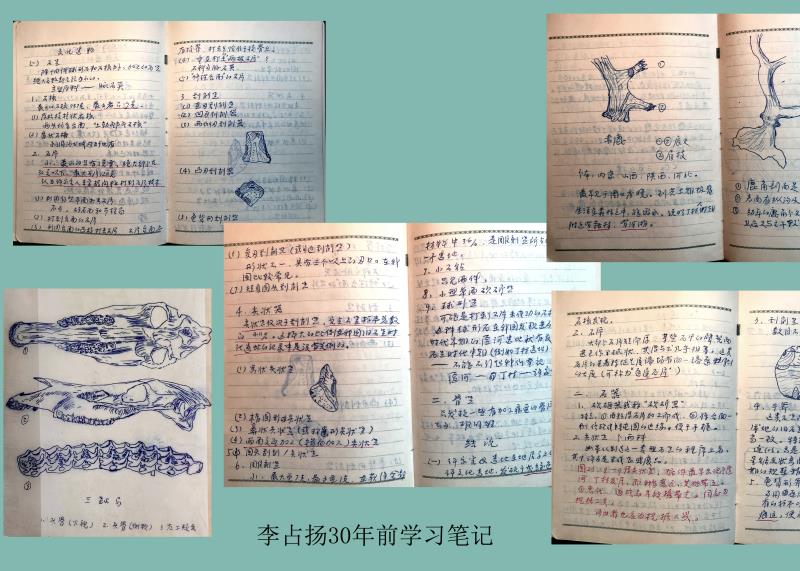

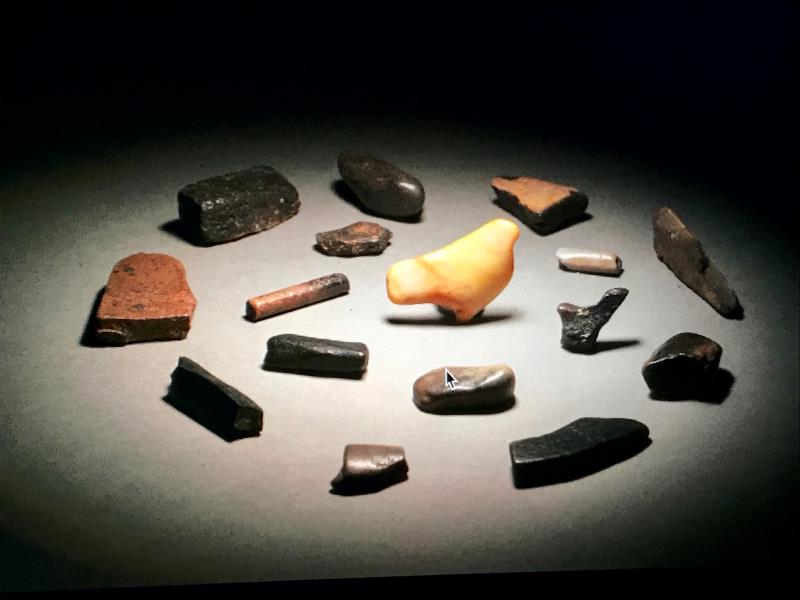

我真正走出“不务正业”,是在1984年春天,始于山西丁村发掘细石器时的触动!

一个半阴的扬沙天,有位工人将石核上的土轻轻撩去,没有一句话,竟然这么简单,甚至没有过程,一件精美的石器就呈现在我的眼前。花开有情,花落无意、无声、无痕,事隔多年,我仍未找到值得纪念的细节,它出土在那个虽有沙尘但却美好的春天,我心里只有回味到的和回味时的激动,此外还是激动!

——这就是考古的不解魅力之所在!

当你收获着心存着拥有着一个又一个激动或感动,你的一生就和这些紧密地联系在了一起,它使你的生命变得更加充实更有意义更具价值,尽管你经历了无数的曲折无奈酸甜苦辣,尽管你有过彷徨、焦灼,人微言轻,不甘弱势。

人一辈子都是在高潮低潮中浮沉,为了让生活不至于沦落到死水一般的境地,那就选择考古——它使你的肌体时时在吸氧,你的思想处处在闪烁,你的智慧日日在更新,高潮低潮总能应时而来。

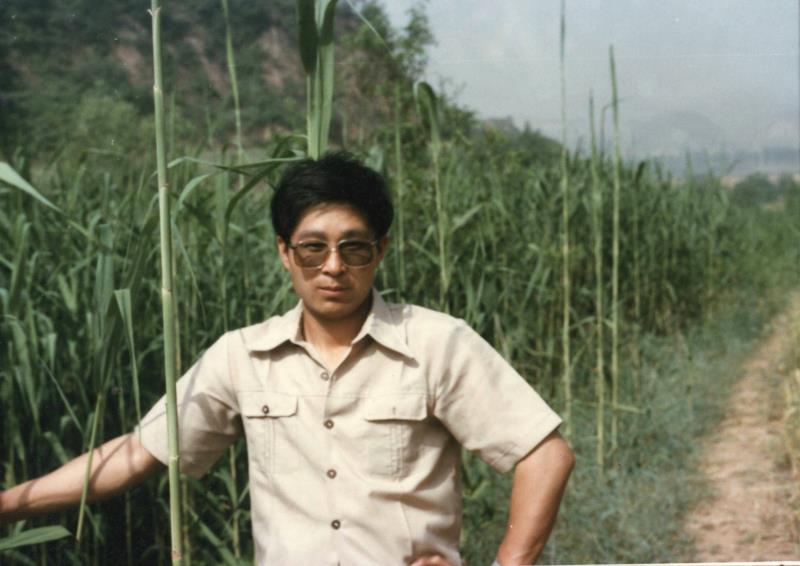

那时是我的黄金时代,当我住在丁村东山四面都是土的窑洞里,远离人间仕林漂染,享用世外超凡的静谧,领略萤火虫在山野里曼舞,侧听未名小虫若隐若现地轻歌,一个个美好的念头从心底里生成、从眼前掠过、向土中集结,这时,什么也不用想了,你只需要几碗窖水,天塌下来都与你无关,更没有人来偷来抢,生人走不出这山里的村子,是因为找不到出山的路,谁也不会打你的主意,因为你是考古的,你是天底下世界中最安全幸福之人,只有天上的太阳、老乡的鸡会告诉你时间。若是阴雨天,那你就蒙头睡上三天三宿,把失去的属于你的没有睡够的觉,都统统补回来。药补不及食补,食补不如觉补,直睡得身醉如泥,天地浑然,四大皆空。我十分享受周身的血液都平稳有序地流回心脏的那种似有若无的感觉。生命的液体流回来又流出去,周而复始,循环往复,无意停歇,你休息他不休息,你生气他不生气,你有时想不开他却想得开,他是你最最忠诚的卫士!

是的,我就是一个考古作家,也还有许多强项和弱项,但多数时候,我是多么弱不禁风、无病呻吟、渺小无比、不堪一击和无用之极。

面对现实,我必须新生,不能一条道走到黑,一头撞南墙,一棵树上吊死。我必须试着跳筋斗云,另辟蹊径,反应要快,出手在先,笨鸟先飞,龟者前行,西方不亮东方亮,丢了南方有北方……

我是山大的。我们毕业时,老师说过,今后遇到困难了,就想想“我是山大的”这句话,我深刻理解这就是山大的风骨!

几十年来,我在宁静淡泊的氛围里摸索,在风霜雪雨的境遇中前行,在荆棘丛生的山道上攀爬,磕磕绊绊,一行血印,半路花开。一丝丝希望从眼前逝去,又从心底里生成。一串串气泡被风驱散,又从口里吐出。我把一叠叠写好的文字当作垃圾,把行动的节奏打乱,把原有的逻辑颠倒,把生活揉成碎片,就像老乡家的窖水一样,各种杂质都集中在一个窖里发酵、酝酿,水终于由混浊变清澈,由臭气变清香;像熬中药一样,各味药料都放在一口锅里熬煮、渗透,药终于由散力变合力,由微效变特效;像炼钢炉一样,各色角料都在一架炉里溶化、分解,铁终于由散漫变凝聚,由软弱变钢强……

日子就这样毫不留情地一天天过去了。2018年,我作为杰出人才被母校山东大学引进,从此开始了教书育人的生涯。

“东临黄海,南望泰山,这里是我们追求真理的乐园……”每当校歌唱起的时候,我都激动得泪如雨下!

铁打的校园流水的人,一些熟悉的身影不见了,小树林里随处都是新面孔,人非物是,惟有山大风骨一仍其旧。

当年衣着朴素的男女同学们,早已是大牌教授,高校掌门,公司白领,业界达人。一届届校报人青灯黄卷,守正创新,使这份《山东大学报》成为师生和校友钟情山大、施展才华不可或缺的桥梁。于我而言,当年这份将我名字第一次变成铅字、开启了我“初心”的报纸,我将始终与之为伴。